Christian Karoutzos au musée

d'art moderne et contemporain

de Cordes-sur-Ciel (Tarn)

Prix : 20 €

Commander ce livre

« COMME SI L'ON DÉCHIFFRAIT L'HISTOIRE DU MONDE »

Les mots sont aveugles. Et il est heureusement des ouvres hermétiques à l'analyse. Tenter de codifier celle de Karoutzos, de la réduire par le raisonnement se heurte à une aporie. Énigme ou paradoxe ? Une absence construite, bornée par une paralipse préméditée pourrait s'en approcher. Mais l'omission se referme sur l'ineffable, ses espaces sur le suggéré. Il s'agirait d'une absence densément peuplée revendiquant sa spécifique occultation, instruisant un infini interstitiel nourri de non-dit. Mais encore un vide saturé d'une indicible présence. Mais aussi une sidération arrêtée sur un souverain hiératisme. Comme si seule l'intrication d'aplats assumés, d'étendues lacunaires à peine troublées par des craquelures, runes et drippings savamment orchestrés, était apte à définir la retenue d'une essence tout juste décelable au premier abord mais pourtant solidement inscrite dans cette métaphysique picturale sous forme de traces, d'indices, de réminiscences. Karoutzos cartographie des espaces limbiques d'une étrange familiarité sans que nous puissions parvenir à en cerner l'exacte incidence mémorielle. Mais cette dernière notion occupe bien plus que la surface peinte au point de s'imposer à ces sphères de l'inconscient qui fonde chaque dimension ou émotion de notre éthos, ce caractère qui définit en propre une culture qui nous serait commune. Cependant, il convient moins d'entendre ces spécificités qui nous fondent, au sens d'une imitation aristotélicienne ou discursive : elles seraient strictement rhétoriques. A savoir que c'est bien ici l'artiste qui argumente et s'impose par la pertinence de son discours et non par le hasard d'une inspiration aussi féconde soit-elle.

Karoutzos ne se satisfait apparemment pas d'inscrire sa démarche dans l'histoire à travers des références au seul patrimoine en tant que tel. Pour habile que serait le procédé il en limiterait ipso facto la portée et l'émotion qu'il induit. Il ne s'agit pas ici d'une (im)posture militante ou activiste, teintée de nostalgie ou d'une mémoire didactique. Pas plus que le procédé citationnel ne relève de l'artefact référence/déférence. « Il est nécessaire de poser un paradigme pour produire un sens et pouvoir ensuite le dériver » affirmait Barthes. Dans le cas présent, Karoutzos (pro)pose effectivement un sens mais il laisse toute latitude au regard de l'amateur (celui qui aime) d'en disposer. Le peintre est le démiurge de ce surgissement du passé (re)composé dans un présent qu'il interroge et qui nous questionne. Qui est l'absent de l'histoire ? A partir et autour d'une simple trace se structure toute une « inquiétude du langage » selon l'expression de Foucault. Comment ne pas penser que « ce système de contradictions se réfère à une cohérence cachée » pour abonder dans le sens de l'auteur de « L'histoire de la folie » ?

On retrouve chez Karoutzos un métalangage qui semble s'énoncer à l'insu de ces tropes picturals dont il organise le savant agencement. Il ouvre ainsi le discours et ipso facto notre regard à tout un champ de possibles en réinventant d'autres radicalités interprétatives. « L'ordre n'émerge du désordre que sous la forme de l'équivoque » pensait Michel de Certeaux. Faut-il parler d'anarchie picturale au sens étymologique et noble du mot qui en fait la plus haute expression de l'ordre qu'un Elisée Reclus appelait de ses voux ? Sans aucun doute. L'inquiétude n'est pas dans le langage mais bien dans la remise en cause de nos habitudes de lectures, dans le confort d'une codification esthétique qui s'avère ici obsolète.

Le peintre met en scène ces vestiges d'une histoire qui déjà semble ne plus devoir nous appartenir, ces bribes d'un passé qui nous colle pourtant à la peau des souvenirs comme des cicatrices, stigmates d'une mémoire resurgie mais dont le fil se perd dans les méandres d'un temps qui nous serait ou devrait nous être interdit parce que révolu. C'est la trace, l'empreinte laissée sur le sable à partir desquelles il nous faut absolument réinventer la marche de l'histoire pour réconcilier notre présence au monde avec la culture qui fonde ces signes et figures qui nous interpellent. Il n'est pourtant pas question chez Karoutzos de se raccrocher à une stabilité, à une fixité ayant eu valeur de durée dans un temps qu'il s'agirait aujourd'hui de restaurer. Son recours à une invention lexicale même minimaliste n'est pas sclérose d'un procédé réitératif. Loin d'un appauvrissement du processus créatif par effet de compulsion, le plasticien s'inscrit dans une philosophie de l'apprentissage du temps et non de son assujettissement en tant que puissance de production ou de transformation du réel mais de réflexion loin des schémas dominants. Il se situe bien plus sûrement dans une pensée picturale de la variation et du glissement infime du sens vers une déstabilisation tout aussi subtile des conventions esthétiques. Sa peinture se désolidarise radicalement de l'objet de consommation culturelle et du simulacre de la copie.

La distance qu'induit le peintre entre résurgence du passé et insistance incantatoire du présent apparaît infinitésimale. Ce type d'itération suspendue, en apnée dans un temps qui semble ininterrompu, n'est en rien quintessencié, entaché d'affectation. Sa préméditation ultra maîtrisée abolit tout soupçon d'arbitraire, d'exploitation d'une sérendipité factice.

« L'écho n'est pas pléonasme » mais novation soutient en substance Jankélévitch dans « La musique et l'ineffable ».

Il y aurait aussi chez Karoutzos un côté quasi jubilatoire, chamanique, à mettre en ouvre ce renversement du rapport au temps cher à Deleuze : « La production de quelque chose de nouveau, c'est la répétition tournée vers le futur, la répétition de ce qu'il n'est pas encore. » Irruption ou réemploi d'éléments patrimoniaux ? Citation serait plus appropriée. Le peintre ne joue pas sur l'incongruité de la dissonance, de l'antonymie, mais sur l'identité de substance entre le fragment, la réminiscence. Il nous rappelle que le désappris peut devenir subversion en se faisant résurgence d'une mémoire oubliée dans l'hétérogénéité de la modernité et accroître ainsi la perception. C'est la « balafre légère tracée dans le temps » dit Roland Barthes dans « L'empire des signes » à propos du haïku. Forme poétique qui atteste de cette « vision sans commentaire », de cette « méditation assise » que met en scène Karoutzos comme une résistance. Le peintre élabore un idiome allogène dont l'étrangeté familière demeure rétive à la « socialité superficielle du langage » nous dit le sémiologue, et nous éclaire dans un même temps sur ses limites.

On est bien dans l'inconcevable, l'intraduisible du haïku, autrement dit dans ses évidences.

Nos mots sont aveugles face à cette faculté du peintre à faire entrer en communion plusieurs histoires tout en leur préservant leur absolue idiosyncrasie pour n'en faire qu'une seule. C'est là précisément que reviennent s'ancrer sur cette histoire ces trois vers de « Grécité » de Yannis Ritsos :

Et puis nous nous assiérons sur les pierres

Pour déchiffrer leur cour comme si l'on déchiffrait

L'histoire du monde pour la première fois.

Roland Duclos

Journaliste, critique d'art

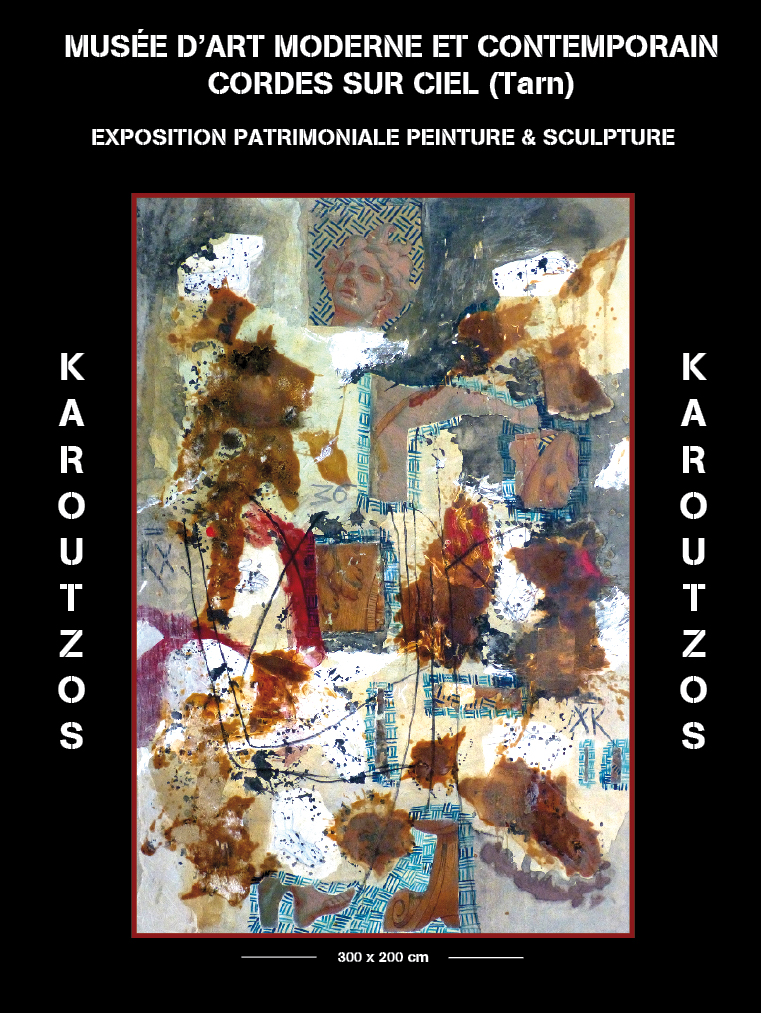

Mater Dolor - hauteur 170 cm